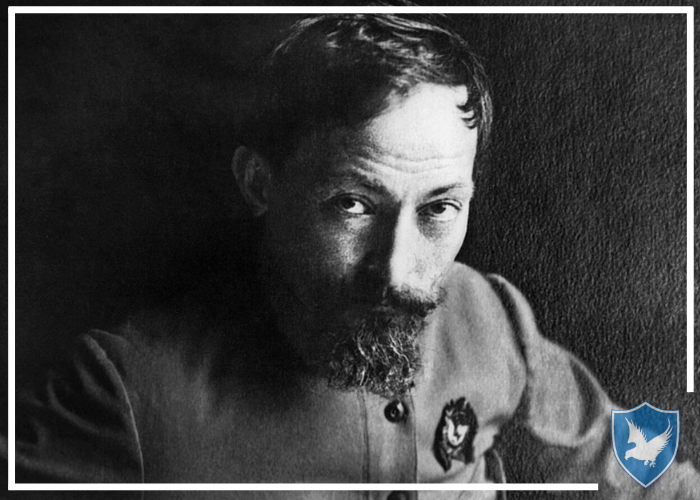

Феликс Дзержинский. Один из ближайших соратников Ленина, первый «силовик» Советской власти, стоявший у истоков организации спецслужб СССР.

Попытки организованной борьбы с гуманитарной катастрофой

Официальная советская историография рисовала «железного Феликса» не только в героическо-жертвенном образе. Феликс Дзержинский был одним из инициаторов решения «детского вопроса», а точнее — ликвидации гуманитарной катастрофы, накрывшей бывшую Российскую империю в 1917-м году.Решить проблему с беспризорниками попытались ещё в конце 1917-го года. Был издан один из первых Декретов новой власти, согласно которому Советская власть брала на себя всю ответственность за сирот. По решению Совнаркома в городах стали создаваться комиссии по делам несовершеннолетних.

Усилиями интеллигенции и общественности была организована «Лига спасения детей», возглавил которую писатель Владимир Короленко.

Короленко был, как сейчас бы сказали, гражданский активист, старавшийся дистанцироваться от любой власти. В Полтаве, куда он переехал с семьёй из Петербурга в 1900-м году, в годы Гражданской войны власть менялась девять раз.

Именно по его инициативе в 1918-м году в городе была организована «Лига спасения детей». Целями организации были спасение детей от голода, забота о брошенных и осиротевших детях, воспитание беспризорников, разработка вопросов правового и социального положения детей.

Но совсем скоро деятельность Лиги вступила в жёсткий клинч с политикой Советской власти. Методы работы и идеология организации категорически не устраивали большевиков. Сотрудники Лиги просто спасали детей, решая гуманитарные вопросы и забывая об идеологической работе. Необходимо было вырастить поколение, преданное коммунистическим идеалам, а в Лиге никто этим не занимался.

Вторая претензия власти к организации — сотрудничество с Международным Красным крестом. Если применить современное определение, то «Лига спасения детей» была иноагентом.

Россия переживала страшный продовольственный кризис. Кормить беспризорных детей было нечем. В 1920-м году Лига просила разрешение у Советского правительства на получение продовольственной помощи от европейских государств. Ленин воспринял это предложение весьма скептически и посоветовался с Дзержинским. Феликс Эдмундович был категоричен: «Кормить наших детей заграница не будет». Точка.

Народный комиссариат продовольствия пошёл ещё дальше — он просто наложил вето чуть ли не на все продовольственные запасы Лиги, полученные от американского и европейского Красного креста.

Конечно, это был перебор. Страх перед иностранной экспансией через благотворительность нанёс ощутимый удар по сотням детских домов и приютов. Продуктов не хватало, начался реальный голод. Именно в 1920 году умерла дочь Марины Цветаевой в детском приюте, куда поэтесса отдала её, надеясь спасти от голодной смерти. А сколько таких девочек и мальчиков было по всей России, не получавших медицинскую помощь и необходимый набор калорий.

«Лига спасения детей» просуществовала до 1921-го года, когда, в результате ликвидации организации, все её учреждения перешли под контроль Московского отдела народного образования. Причины роспуска были понятны. Советская власть не могла позволить заниматься воспитанием детей классово чуждым элементам.

Одновременно с деятельностью Лиги работали и другие организации, более понятные большевикам. В 1919-м году нарком просвещения Анатолий Луначарский возглавил «Совет защитников детей». Но и эта организация не смогла ощутимо повлиять на проблему беспризорников и сирот, принимающую форму национальной гуманитарной катастрофы.

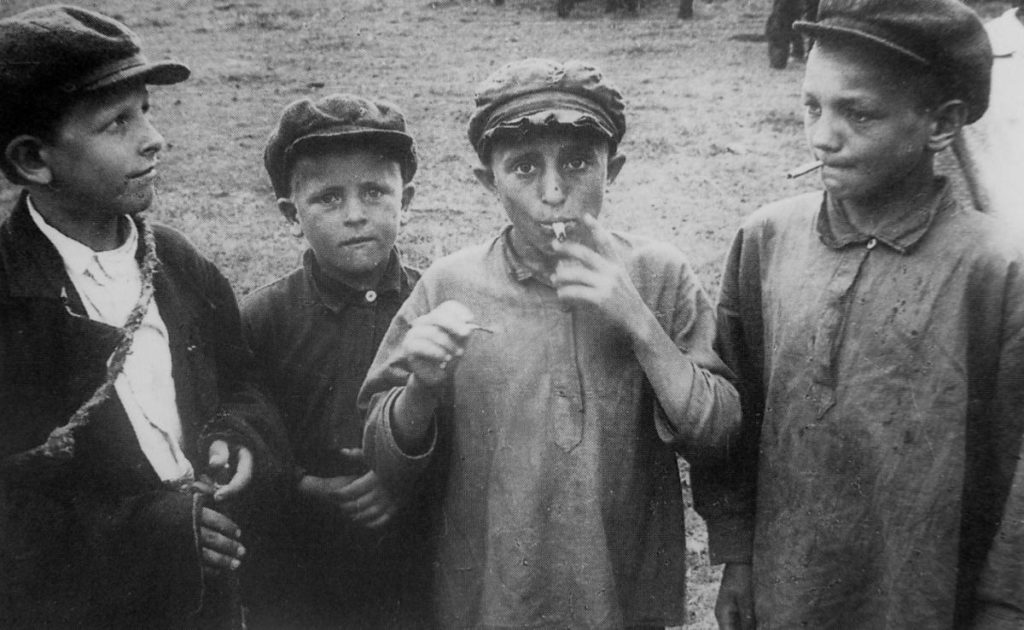

По некоторым подсчётам число беспризорных детей в 1921-м году приближалось к цифре в семь миллионов.

Ваше слово, товарищ Дзержинский

Когда правительству стало очевидно, что ситуация с беспризорностью выходит из-под контроля, на борьбу с ней был призван Дзержинский с его эффективной структурой — Всероссийской Чрезвычайной Комиссией.По старой российской традиции, силовики опять решали самые «горящие» вопросы. Именно таким вопросом была беспризорность, которая могла превратиться в реальную деструктивную силу, разрушающую молодую Республику.

Дзержинский выступил в роли «кризисного менеджера». Ленин часто направлял «Железного Феликса» на самые проблемные места во внутренних делах, так вышло и на этот раз. Надо отдать должное, что Дзержинский сам высказывал желание заняться проблемой. В одном из писем к своей сестре грозный чекист писал:

О своём желании заняться проблемой беспризорности Дзержинский сообщил наркому Луначарскому, безуспешно работавшему над её решением. Луначарский позднее вспоминал, что «железный Феликс» с большим энтузиазмом рассказал ему о видение проблемы.«Нужда, отсутствие семейной теплоты, отсутствие матери, воспитание только на улице, в пивной превращают этих детей в мучеников, ибо они несут в своем молодом, маленьком тельце яд жизни, испорченность…»

План был прост, но казался очень эффективным именно своей простотой. Феликс Эдмундович сразу заявил, что в одиночку наркомату просвещения не справиться со стоящими задачами. Значит, надо подключать все организации и наркоматы. Создать своего рода эффективный «хаб» из различных ведомств. Первым делом было предложено организовать при ВЦИК специальную комиссию, куда входили бы представители всех ведомств и наркоматов. Затем в дело вводились сотрудники ВЧК, которые должны были контролировать работу хозяйственных и партийных функционеров на местах, борясь с халатностью и равнодушием.

Луначарский был в полном восторге и немедленно доложил Ленину об инициативе чекиста. Дзержинский действовал быстро и решительно.

Осенью 1921-го года при ВЦИК появилась Комиссия по улучшению жизни детей. Под контролем Комиссии были созданы приёмно-распределительные центры, куда доставлялись беспризорники. В этих центрах детей лечили и занимались с ними педагогической работой. Далее мальчишек и девчонок отправляли в детский дом, некоторых в коммуну, особо трудных — в детскую колонию. Более старший возраст могли трудоустроить на предприятие.

Всем известным образцом трудовой коммуны считается коммуна под управлением легендарного советского педагога Антона Макаренко. Именно в этой коммуне начали производиться первые советские фотоаппараты «ФЭД», чей «бренд» был образован по инициалам Дзержинского.

Комиссия выполняла огромную работу. Чекисты следили не только за детьми, но и за состоянием приютов и детских садов. Под их контролем было распределение беспризорников по детским домам, поиск зданий для будущих приютов, их ремонт и обслуживание. Но главные силы были брошены на борьбу со взяточничеством и воровством. Чиновника, решившего нажиться на бездомном ребёнке, ждала печальная участь.

Дзержинский настоял на включении в борьбу с беспризорностью многих ведомств — Наркомздрав, профсоюзы, партийные органы в областях и районах, комсомол, женотделы и прочие организации Советской республики участвовали в ликвидации детской беспризорности.

В ход пошли организации компаний по добровольному сбору средств в пользу детей — беспризорников. Но ощутимых денежных поступлений власти не увидели. Не сработал пряник — в дело пустили кнут. Начались добровольно-принудительные сборы. На местах к этому подходили довольно творчески. Например, брали плату за вход в общественные парки в определённые дни недели. Или распространяли специальные марки на заводах и фабриках, приобретая которые рабочие жертвовали средства в фонд «Деткомиссии». В общем, способов привлечения денег населения было много.

Ситуация понемногу начинала меняться к лучшему. Н.К.Крупская, также активно принимавшая участие в работе по искоренению беспризорности, отмечала, что к началу 30-х годов количество беспризорных детей в СССР варьировалось в районе двух миллионов. Что, конечно же, было определённым успехом почти 9-ти лет работы анти-кризисного проекта.

Не закрытое чекистское дело

Дзержинский в том же 1921-м году был брошен партией на другой сверх проблемный участок — железные дороги. Находясь на посту наркома путей сообщения, Дзержинский выделял вагоны, на которых беспризорников отправляли в благополучные районы страны. Там они селились в крестьянских семьях, получая крышу над головой и еду.Позднее, когда ситуация с продовольствием улучшалась, детей возвращали обратно.

В ноябре 1923-го года Дзержинский ушёл с поста председателя Деткомиссии. Его преемники продолжили работу по ликвидации детской беспризорности, которой было ещё очень и очень много.

Дзержинский, указав нужное направление, занялся другими проблемами. Правда, иногда лично устраивал проверки детских учреждений. Но постоянно «быть в теме» у него не было физической возможности.

Вклад «Железного Феликса» в ликвидацию детской беспризорности неоценим. Благодаря Дзержинскому была создана эффективная система возвращения в полноценную здоровую жизнь миллионов детей, которых разметало по всей стране в результате чудовищных испытаний начала ХХ века.

Система, запущенная Дзержинским, модернизируемая и адаптированная в последующих десятилетиях, просуществовала в СССР до самого конца огромной страны.